Self-improvement 自分磨き

「ネンネンコロリ」より「ピンピンコロリ」PPKプロジェクト

●AI創薬

難病の救世主「AI」!創薬の現場に革命を起こす!!

ダンディズム 2026.0203

新薬の開発には10年以上の歳月と数千億円もの費用がかかり、最終的に承認されるのはわずか約30000分の1。開発が途中で頓挫するケースも多く製薬企業の土台を揺るがす事態となっている。

しかしこうした危機的状況の打破につながると期待されているのが飛躍的進歩を遂げたAIだ。

新薬の誕生までには大きく3段階ある。初めに薬の候補となる化合物を探し出す「基礎研究」、次に動物での有効性や安全性を確認する「非臨床試験」、最後に人間での効果を確かめる「臨床試験(治験)」。そしてこれらがすべて終了してようやく国の承認審査に進めるのだという。

ところがAIを活用すれば今まで数年かかっていた新薬候補物質の探索期間が大幅に短縮でき、創薬のプロセス全体では数十億円から数百億円規模のコスト削減が期待できる。

AIに過去の論文や特許、化合物データベースなどの膨大な情報をインプットするとそれらを深く理解。その後複雑なデータのパターンを正確に読み解くことで、より効果が高く副作用の少ない化合物を予測する。

しかもAIは扱うデータ量もスピードも人間とはけた違いで、新薬の開発期間と成功確率を飛躍的に高めてくれる。

AI創薬はすでに具体的な成果を世界で生み出しており、塩野義製薬株式会社がAIを活用して誕生させた新型コロナウイルス感染症治療薬「ゾコーバ」は、すでに医療現場に広く浸透している。

また英国ではxscientia社が強迫性障害(OCD)治療薬をAIで設計し、すでに臨床試験の段階に進んだことを発表している。通常5年近くかかる探索プロセスをわずか12ヶ月に短縮したことは、世界の製薬業界に衝撃を与えた。

他にもAIを活用した創薬の成功事例はすでに多数報告されており、今後の可能性に期待がかかる。

さらにAI創薬で期待できるのが、すでに使われている膨大な数の薬の中から別の疾病に効果があるものを見つけ出す能力だ。薬が見つかれば認可までの工程がすでに完了しているため投薬までの時間を大幅に短縮できる。

これまで治療薬がなかった病の新薬を生み出す可能を秘めているAI。難病に苦しんでいる人たちにとって大きな希望になることを願わずにはいられない。

ところがAIを活用すれば今まで数年かかっていた新薬候補物質の探索期間が大幅に短縮でき、創薬のプロセス全体では数十億円から数百億円規模のコスト削減が期待できる。

AIに過去の論文や特許、化合物データベースなどの膨大な情報をインプットするとそれらを深く理解。その後複雑なデータのパターンを正確に読み解くことで、より効果が高く副作用の少ない化合物を予測する。

しかもAIは扱うデータ量もスピードも人間とはけた違いで、新薬の開発期間と成功確率を飛躍的に高めてくれる。

AI創薬はすでに具体的な成果を世界で生み出しており、塩野義製薬株式会社がAIを活用して誕生させた新型コロナウイルス感染症治療薬「ゾコーバ」は、すでに医療現場に広く浸透している。

また英国ではxscientia社が強迫性障害(OCD)治療薬をAIで設計し、すでに臨床試験の段階に進んだことを発表している。通常5年近くかかる探索プロセスをわずか12ヶ月に短縮したことは、世界の製薬業界に衝撃を与えた。

他にもAIを活用した創薬の成功事例はすでに多数報告されており、今後の可能性に期待がかかる。

さらにAI創薬で期待できるのが、すでに使われている膨大な数の薬の中から別の疾病に効果があるものを見つけ出す能力だ。薬が見つかれば認可までの工程がすでに完了しているため投薬までの時間を大幅に短縮できる。

これまで治療薬がなかった病の新薬を生み出す可能を秘めているAI。難病に苦しんでいる人たちにとって大きな希望になることを願わずにはいられない。

AI創薬

AI創薬 物忘れの

物忘れの 脂質起動

脂質起動 散らかった

散らかった ゲコでも

ゲコでも 添加糖類

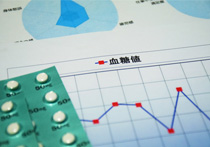

添加糖類 糖尿病

糖尿病 モヤモヤ血管

モヤモヤ血管 SIBO

SIBO 骨卒中

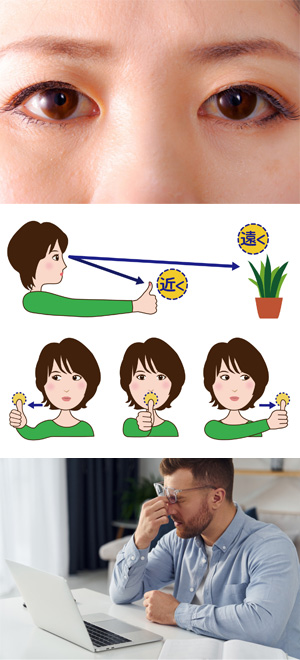

骨卒中 サギングアイ

サギングアイ 慢性炎症

慢性炎症 発酵性

発酵性 歯周病菌で

歯周病菌で 光害

光害 超加工食品

超加工食品 寒暖差疲労

寒暖差疲労 枕

枕